首屆山地光伏論壇圓滿收官,鑒衡與中電建貴陽院簽署《光伏柔性支架認證實施規則》聯合編制合作協議

近日,由中國投資協會培訓中心、鑒衡主辦,中國電建貴陽勘測設計研究院、中國電建成都勘測設計研究院、協合新能源集團等十家單位聯合主辦的“首屆(2025)山地光伏投資建設論壇暨山地光伏電站設計與設備選型研討會”在四川省成都市順利召開。來自政府部門代表、行業組織專家、投資企業、設計院所、金融機構、制造廠商、科研機構等400余人參會。

山地光伏項目,以其獨特的地理位置和生態環境,逐漸成為新能源領域的研究熱點。然而,在山地能源巨大開發潛力面前,復雜地貌、施工難度、高運維成本等成為制約山地光伏發展的主要問題。本次論壇著眼于我國西南地區山地光伏建設經驗和運營實踐,探討山地光伏電站建設與管理中的熱點與難點問題,為國家制定行業政策提供建設性意見。

鑒衡太陽能事業部總經理周罡在開幕致辭中強調,我國山地能源開發潛力巨大,但面臨地形、生態、產業融合等挑戰,本次活動以“向山而行,向光而生” 為核心,通過跨領域研討探索山地光伏 “高質量發展” 與 “負責任開發” 解決方案。

山地光伏復雜性遠超平原電站,行業亟需建立更科學的技術標準體系和全生命周期質量保障機制,鑒衡愿以多年積淀的檢測認證經驗,提供從設備選型到電站驗收、效能提升到風險管控的一站式技術支撐。他提出:

- 凝聚共識,共筑標準:推動山地光伏設計規范、設備適應性標準、生態修復指南等關鍵標準的完善,為高質量發展筑基。

- 開放協作,突破瓶頸:聯合攻克地形勘測數字化、智能施工裝備、高海拔儲能集成等技術難點,讓“不可能”成為“可能”。

- 創新模式,激活價值:探索“光伏+生態修復+特色產業”的多維融合模式,讓綠色能源真正賦能鄉村振興與生態經濟。

強強聯合,柔性支架首個認證標準即將出臺

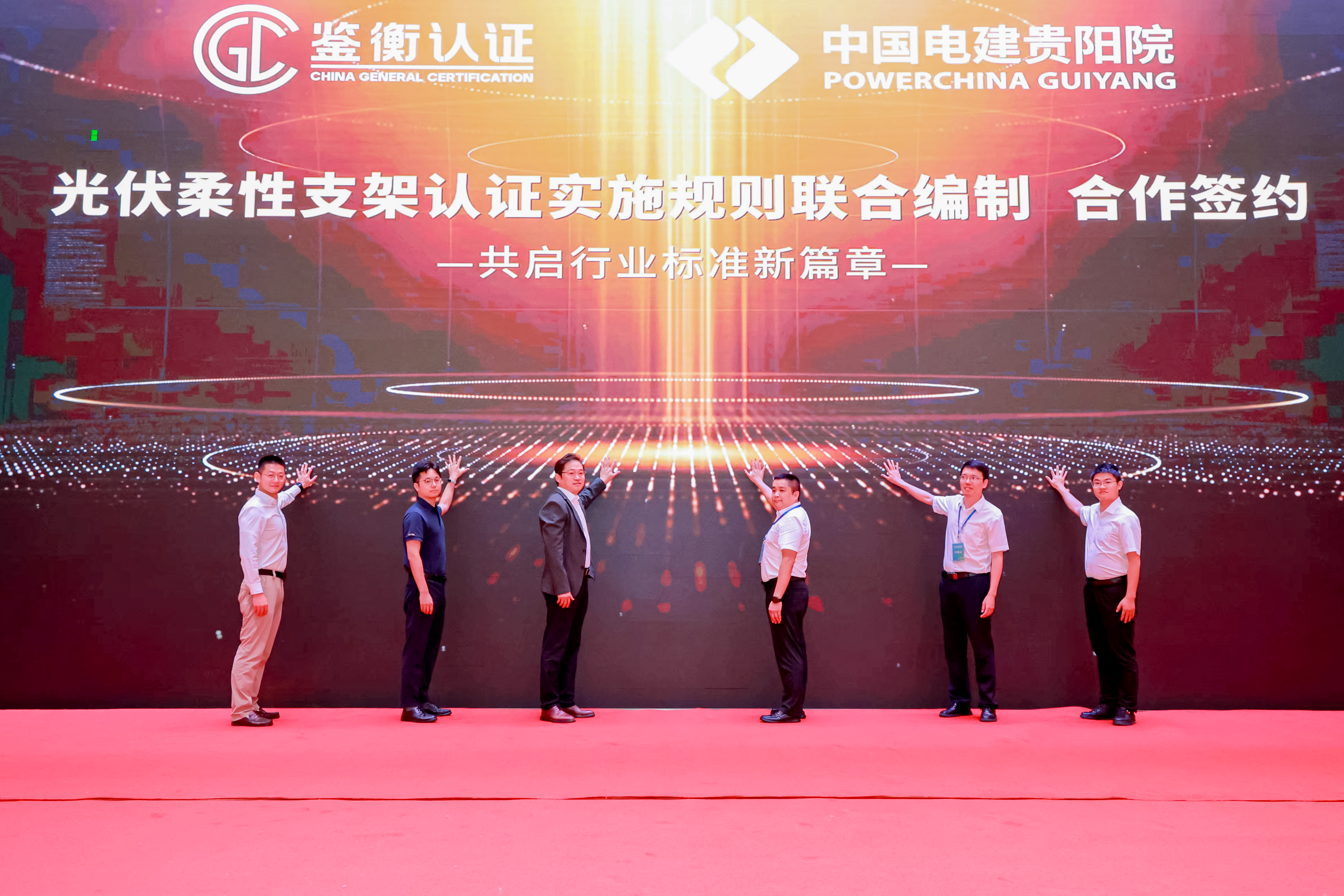

鑒衡與中電建貴陽院簽署《光伏柔性支架認證實施規則》聯合編制合作協議

會上,鑒衡與中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司舉行“《光伏柔性支架認證實施規則》聯合編制合作協議”重要簽約儀式。

中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司副書記劉祥剛、副總工/所長張斌、創新專責高工范信凌,鑒衡太陽能事業部總經理周罡、解決方案總監陳磊、研發總監邵亞輝等共同出席啟動簽約儀式。

作為新能源檢測認證領域的老牌第三方技術服務機構,鑒衡主導或參與制定超50項國家/行業標準,在光伏組件、支架等領域積累了深厚的技術數據庫與工程驗證經驗,尤其在復雜環境下產品性能評估方面具備權威話語權。

中國電建貴陽院,作為全球領先的清潔能源綜合服務商,在光伏EPC領域深耕十余年,參與建設了貴州、云南、陜西等多個省份的山地光伏標桿項目,其柔性支架技術達到了100m全球最大跨度,相關技術成果已成功應用于10余個復雜地形光伏電站,形成了從設計研發,到生產加工,再到施工建造,最后運維監測的全建設過程技術經驗,是行業內柔性支架開發與應用的“先行者”。

此次簽約,雙方將聯合編制《光伏柔性支架產品認證實施規則》。這一合作的啟動,恰逢我國光伏產業向“高效、多元、適配”升級的關鍵節點,意義深遠,標志著“標準制定”與“技術實踐”的深度聯動。

未來,鑒衡將以科學嚴謹的認證體系,為中國電建貴陽院的創新技術提供轉化支撐;中國電建貴陽院則以工程實證經驗,為規則編制注入“落地基因”。雙方的合作,不僅能填補柔性支架認證標準的空白,更將為產業鏈上下游提供“技術-認證-應用”全鏈條指引,加速推動柔性支架從“試點應用”邁向“規模化推廣”,為光伏行業高質量發展注入新動能。

陡峭地形、高海拔、極端天氣

山地光伏組件面臨多重可靠性挑戰

會上,鑒衡太陽能事業部研發總監邵亞輝分享《山地條件下光伏組件的適應性研究》主題報告。他在報告中指出,山地地形和氣候的復雜性給光伏組件帶來了多方面的挑戰,包括運輸安裝帶來組件隱裂、柔性支架適配性、熱斑、防火、高紫外、大風載荷、冰雹及PID 等諸多風險。

- 陡峭山坡帶來的運輸安裝與支架選型難題

運輸安裝:道路崎嶇導致組件運輸顛簸,極易引發內部隱裂;邊框氧化膜磨損降低耐腐蝕性。

支架選型:柔性支架地形適應性強、成本低、施工快。但需頻繁維護鋼索,且抗風能力弱。固定支架結構穩固、維護需求低、壽命長。但需大規模土地平整破壞生態,成本較高。

- 高海拔帶來的強紫外線與脈沖電壓難題

紫外線考驗:年均UV劑量超100kWh/m²,加速封裝材料老化與電池片衰減(部分組件UV測試后衰減高達-3.80%),威脅安全與性能。

脈沖威脅:空氣絕緣強度降低疊加雷電頻發,高海拔項目(如5243m電站)需承受遠超常規的絕緣電壓測試(如30.90kV),組件通過率堪憂。

- 山區環境的遮擋頑疾:熱斑與火災隱患

熱斑高溫:草木、鳥糞、山體遮擋導致局部高溫,室內測試顯示熱斑溫度≥170℃占比超35%,峰值達210.01℃,嚴重損毀組件并影響發電。

防火:冬季干燥環境使組件表面落葉易燃,防火測試失效率高達28.12%,亟需組件自身具備阻燃特性。

- 山區氣候的極端大風與冰雹沖擊

大風:山地強陣風、湍流引發機械載荷,靜態測試中單玻組件失效率(13.46%)顯著高于雙玻(4.69%)。阿勒泰地區不均勻載荷峰值超3647Pa,極大增加失效風險。

冰雹:天山、昆侖山等區域冰雹高發。測試表明冰雹直徑越大通過率越低,50mm冰雹下組件通過率僅40%

- 山區潮濕環境易出現結露大霧天氣,易出現電勢誘導衰減(PID)現象

濕度“導電”:結露和大霧天氣增加組件漏電流,誘發組件的PID衰減、。

衰減迅猛:戶外暴露2-3周即可出現明顯功率損失和EL圖像變暗;室內加速測試(PID 192h)后功率平均衰減高達6.90%。

山地蘊含著巨大的光伏發電潛力,但需針對性地解決組件在山地環境下的適應性問題。邵亞輝提出了現有部分標準的不足現狀,鑒衡作為國內專業的第三方技術服務機構,對山地光伏環境可靠性進行充分評估,深入開展了山地光伏組件適應性研究,并構建了全面的標準體系和測試方案。他強調,要釋放山地光伏的巨大潛力,組件制造商必須針對性在材料選擇、結構設計與生產工藝上進行優化。

“實測數據+預測模型”將風險前置

第三方視角為山地光伏柔性支架風險管控提供解決方案

會上,鑒衡太陽能事業部技術總監朱晨帶來了《山地光伏柔性支架系統風險管控第三方解決方案》主題報告。他表示,山地復雜地形帶來的施工難、檢修難,疊加高海拔強紫外、大溫差、高濕度和泥石流、滑坡、冰雹、大風等自然風險,使得山地電站結構可靠性與運維成本承壓。站在第三方視角,建議以“實測數據 + 預測模型” 實現風險前移。

報告以云南某山地光伏項目的監測案例為核心展示。該項目構建“氣象數據 — 力學數據 — 發電能力” 監測體系。在同場景、同監測周期的條件中,對以下四種配置進行發電能力對比,結果顯示:

- 柔性支架(基線)的日均發電量為5.60 kW;

- 固定支架為5.94 kW,相對基線提升6.15%;

- 實施運維“除草”后的柔性支架為6.41 kW,相對基線提升14.44%;

- 提高陣列離地高度后的柔性支架為6.21 kW,相對基線提升10.95%。

從對比結果看,在相同輻照與環境條件下,增大離地高度與保持陣列下方清潔(定期除草)可顯著提升背面反射利用與通風散熱效果,從而改善組件發電能力表現。

鑒衡依托八大戶外實證基地,在跨氣候帶條件下進行長期可比的性能與可靠性驗證,從而為模型遷移與參數標定提供堅實數據基礎。未來,鑒衡將牽頭組織業主、EPC、保險等多方單位,編制山地光伏標準白皮書并推動形成團體標準/行業標準。

聚焦山地光伏現狀痛點

多方專家共探破局之道

在“山地光伏電站建設難點與設備選型”的對話研討環節中,鑒衡太陽能事業部總經理周罡擔任主持人,現場與華能陜西發電有限公司基建部主任鄭清偉、中國電建集團西北院新能源專總冷清明、中國電建集團成都院風電設計院主任工程師常亞、隆基綠能科技股份有限公司西南大區解決方案總監李魁、杭州帷盛科技有限公司技術總監于子一、北京協合運維風電技術有限公司生產大項目經理劉紅崗等業內資深專家,共同圍繞山地光伏電站建設的關鍵議題展開深入探討。

對話圍繞政策影響、環境應對、技術選型、成本控制、并網難題等多個維度,如:“136號”文件對光伏投資產生哪些影響?如何應對?山地光伏如何應對地形起伏大、自然災害多、風速高、溫差大、組件遮擋、交通運輸困難、等不利因素?基于山地光伏電站,其地形復雜,土地利用率低,樹木遮擋居多,如何選擇最優的光伏組件來保障電站的最優發電量······

在本次對話研討中,業內專家們分享經驗、共話技術,為山地光伏電站的高質量發展提供了好的思路與建議。盡管山地光伏建設面臨諸多挑戰,但在技術創新與政策支持的雙重驅動下,其未來發展前景廣闊,必將為新能源產業的發展注入強勁動力。

本次首屆(2025)山地光伏投資建設論壇暨山地光伏電站設計與設備選型研討會的成功舉辦,為山地光伏行業搭建了一個高效的交流與合作平臺。

從技術研究到標準制定,從檢測認證到實證評估,鑒衡以使命為帆,以愿景為引,致力于為行業進步提供解決方案,推動社會可持續發展,努力成為全球領先的技術服務機構和最值得信賴的行業合作伙伴。在山地光伏的廣闊藍海中,鑒衡將繼續以專業護航,助力清潔能源事業行穩致遠。